|

|

|

|

|

|

|

|

|

「eライブラリ☆マイ・ノート」で自分だけの学習のあしあとを |

|

1/2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「ラインズeライブラリアドバンス」の「りれきドリル」は、子どもたちの学習履歴データが蓄積されていくのが大きな特徴であるが、これに子どもたちの手書きの学習記録を加えて、デジタルとアナログの両方のよさをうまく組み合わせて活用している学校が、東京都府中市の府中第一小学校だ。

3年1組担任の佐藤慎一先生にお話を伺った。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パスワード管理は「ささやき作戦」 |

|

|

|

|

|

|

2列に並んでパソコン室に向かう3年1組の子どもたちは、教科書、ノート、ふでばこ、そして思い思いの絵が描かれた二つ折りの厚紙ファイルを抱えている。この手作りファイルが学習の記録帳「eライブラリ☆マイ・ノート」だ。

パソコンの電源を入れ、担任の佐藤慎一先生から今日の学習のめあてが伝えられると、いよいよeライブラリアドバンスにログインだ。

|

|

「eライブラリ☆マイ・ノート」をすっと開くと、自分の手のひらほどの大きさのカードを取り出し、それを見ながら慎重にID・パスワードを入力する。カードを自分の胸に押し当てたままチラッ、チラッとカードをちょっとずつ確認している子や、両手でカードを包みこむようにしてそーっと覗き込んでから入力する子。方法は様々だがみんなカードを他の子に見えないように扱っている。なるほど、このカードには各自のID・パスワードが記載されているため「他の人のカードは見ない、自分のカードも見せない」というルール、マナーが守られているのだ。入力するわずかの間だけ机に置かれたカードも、全部裏返しになっているという徹底ぶりだ。 |

eライブラリに限らず、情報モラルの基本を教える上でID・パスワードなどのアカウント情報の扱いは重要であるが、ここまでクラス全体に周知徹底されるにはどのように指導されたのだろうか。

「一人ひとりを個別に呼んでID・パスワードのカードを渡しました。その時に、パスワードをひそひそ声でささやいて伝えたんです。『これはとっても大切な情報だから、他の人、もちろんクラスのお友達にも教えちゃだめだよ』というふうに。」と微笑む佐藤先生。この「ささやき作戦」は大成功だったということだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

思いのつまったマイ・ノート |

|

|

|

|

|

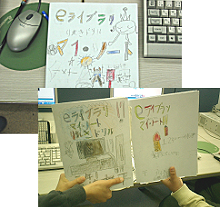

各自のアカウント情報管理の役目も果たすこの「eライブラリ☆マイ・ノート」は、どのようになっているのだろうか。

つくりは厚紙を二つ折りにした簡単なものだが、表紙は「自分オリジナル」仕様だ。色鉛筆やマーカーでパソコンの絵や好きな動物やキャラクターがカラフルに描かれ、みんな思い思いのデザインで表紙を彩っている。仲良しのお友達とお揃いの構成にしたり、教科名や学習目標を書いたり、なかにはかけ算九九や「家族を大切に」と書かれたものも。1年間の学習の記録をとるマイ・ノートに子どもたちが自分の思いを込めているのがよく分かる。

マイ・ノートを開いた右側にはID・パスワードカードをしまうポケットがついている。ポケットは大きめでカードが落ちたりしない安心設計だ。 |

|

|

そして、左側にはふり返り用のワークシートが貼れるようになっている。『ふり返り・きろく』と書かれたワークシートは、「日付・学習したこと(単元)・自己評価・できたこと難しかったこと」の4つの項目が表になり、1枚に5回分の学習記録が書けるようになっている。

(左の画像をクリックすると拡大表示します。) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

りれきドリル指導計画 |

|

|

|

|

|

さて、ID・パスワードを入力してログインをした後は、先生の指示に従って学習する教材を選択していくが、どの児童もほとんど迷うことなくスムーズにマウスを動かし、ドリル画面を開いて問題にとりかかっている。

佐藤先生によると、3年生で「りれきドリル」を支援なしに操作し自力解決できる状態になるには、一人あたり4〜6回(1回約15分)、授業時間にして3時間ほどの指導計画をもつ必要があるという。3年1組では、朝の15分の基礎基本の時間を利用して、国語や算数の基礎基本の定着を図りながら操作方法を習得するようにしたとのことだ。

|

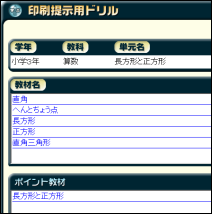

また、授業以外の時間をPC利用にあてるのが難しい場合の対応として、「りれきドリルは各単元を開くと小単元(教材)が並ぶような構成になっているので、これらの教材が指導計画のどのねらいで活用できるか計画をたてると授業に取り入れやすい。」とアドバイスしてくださった。

府中第一小学校では、学年ごとに「ICT活用年間指導計画」が立てられ、各教科・単元のどこでどのようにITを活用するかを明確にしており、利用するソフトや場面(資料提示/演習/発表や説明

等)、児童につける力といった内容が一覧にまとめられている。例えば、eライブラリアドバンス(りれきドリル)の場合なら、2年生算数の九九のきまりでは、関心・意欲を引き出せるよう、かけ算の意味を大きくスクリーンに映し出すという導入方法で、5年生算数では、年間を通して各単元のまとめの問題演習に利用するという活用方法で、計画に組み込まれている。 |

|

「長方形と正方形」の単元を開くと

5つの教材が並ぶ(先生用ドリル) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|